日期:2025-08-20 09:48:03

谁能想到?在港片被集体唱衰、票房连连失利的2025年暑期档,真正让观众买单的,不是内地流量大片,也不是日韩强势进口,而是71岁的成龙。

一部《捕风追影》,硬生生地将“港片已死”的论调给掰了回来。

更意外的是,它不但赢得了港片迷的泪点,还把年轻观众拉进影院,甚至出现了“孩子带着父母看成龙”的奇景。港片的希望,竟然是靠一次“自我革新”找回来的。

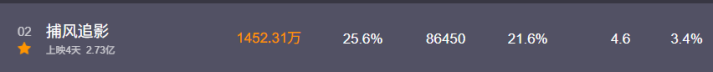

上映4天,累计票房突破2.7亿

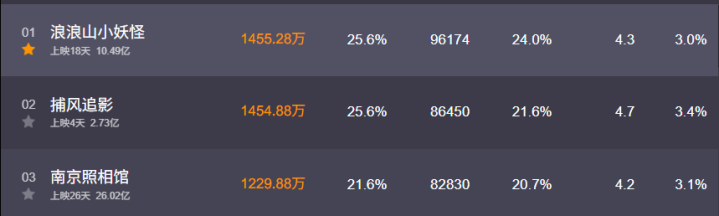

单日票房占比,超过25%,上座率连续4天,碾压式的全国第一

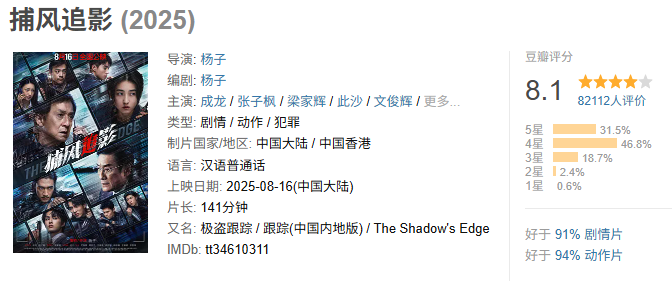

豆瓣8.1分,这两个评分刷新了近十年国产动作犯罪片所达到的最高口碑。

与同期的港片“惨案”进行比较之时,这种对比越发刺眼:它的票房成绩,已然是《恶行之外》整部影片的二十倍

相比同档期的《浪浪山小妖怪》,《南京照相馆》,《捕风追影》硬是挤进了头部梯队,让市场再度看到了港片的可能性

猫眼评论区里,不少观众留下了“二刷理由”:有的人为了“成龙那略微犹豫的眼神”;有的人特地盯着“养子团内斗的细节”;还有的人,截取“影子办公室的那些陈旧的照片”去揣测角色的过往。

这种“细节控的卷入”,把电影整的像一部悬疑片,使电影的口碑渐渐发酵起来。

《捕风追影》最为可贵的价值,在于它再度将观众对港产片的那份信心给重新点燃了

港片在内地市场,曾经有那么一段时间,处于没有影片上映的状况。上半年开始拍摄的数量,还不到十部,就连《新警察故事2》都决定暂且先放一放。

观众对“带有回忆的港片”,渐渐失去了耐心,市场上的不安情绪,也开始逐渐蔓延开来。

成龙用一部电影给出了答案:靠内容质量,以及观影口碑,而非靠老桥段和粉丝情怀。凭借超高的上座率,以及持续的口碑发酵,这部电影有望冲击10亿票房,成为港片在内地的“票房天花板”。

有港片编剧朋友透露:“《恶行之外》扑街之后,另一部犯罪片剧本,直接被投资方给压了,没有人在敢去触碰。

直到《捕风追影》爆了,上周才有人说想看看‘非情怀港片’的新方向。”

这就是一部电影对行业的外溢影响,它不只是救了一部片子,而是点燃了整个市场的胆子。

如果说商业是救市,这样艺术则是自救

导演杨子选择了一个极有张力的切口,“传统追踪术vs高科技犯罪”。

这种碰撞,不仅延续了,老港片中的追捕美学,也正好契合了当下观众,对于“科技犯罪”的那种好奇心理。

成龙的角色也不再是单纯的动作英雄,而是一个不断自我审视、甚至有点“落伍”的老人。

通过这种“自我革新”,成龙不但让角色更具有厚度,与此同时,也在银幕之上完成了对自身形象的重新塑造。

而梁家辉饰演的“影子”以及他身边的“养子团”,则让影片超越了传统警匪片的二元对立,加入了复杂的人性博弈与代际冲突,拓宽了叙事深度。

影院里我注意到一个细节:00后观众,手里拿着爆米花,坐在座位的中间,左边坐着他的父亲。他们在看电影的过程中,轻轻地说着“嗯,好看”;看到成龙通过脚印追凶的画面时,情不自禁地拍了一下自己的大腿:“这一招比当年《警察故事》里从商场跳下来的那一幕,还要过瘾!”

右边的老妈没接话,却说道“成龙老了,我是不是也真的老了”,同时还偷偷抹了一下眼角。

这就是跨年龄的共鸣:年轻人是轻松愉快地怀旧;父母是感同身受地共情

评论区还有00后留言:“本来是陪我爸去的。结果被梁家辉演的‘影子给吓到了。当他摸养子头的时候,我以为他是好人。不过转头他就下狠手了。这反转比我追的悬疑剧还绝呢。”

《捕风追影》的爆红,还在于它踩中了,一个时代的观影逻辑

观众早已对“情怀透支”感到厌烦。他们坚决地拒绝,为那空洞的致敬去买单,而是通过一次次的投票,向市场传达:质量至上,乃是唯一值得信赖的来源。

影片中,“影子养子团”的权力内斗,其实就是港片产业隐喻的一个缩影:旧势力黑帮、警匪在渐渐地退场,而新势力(科技、年轻观众),正在缓缓地登场。

这不仅仅是故事当中的相互比拼,与此同时也是香港电影产业所面临的实际状况。

在我看来,这不只是电影的胜利,而是观众心态的胜利。

过去大家看港片,是怀旧;现在看《捕风追影》,是因为它真好看。

观众用行动告诉市场:“别拿情怀绑架我们,我们只认质量。”

这态度或许才是未来中国电影最为坚实的底座。

《捕风追影》变得很受欢迎,这不只是成龙又一次出现在大家眼前,更是整个香港电影行业迎来的一次整体好转,不是对过去的照搬而来,而是在于勇于突破和创新。

你身边有多少人跟风看了《捕风追影》?是被父母拉着“怀旧打卡”?还是刷到“成龙演老菜鸟”的短视频后,自己主动买票?

评论区说说你的“观影动机”

杨方配资-配资交流平台-个人炒股配资-股票配资线上提示:文章来自网络,不代表本站观点。